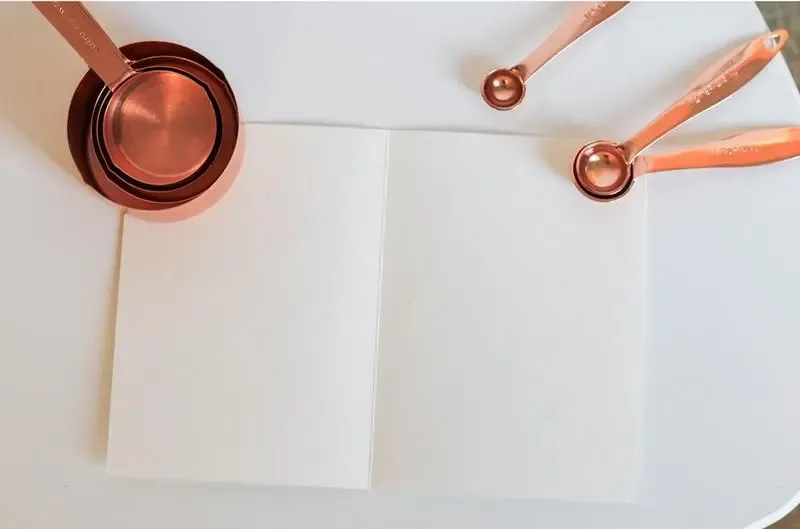

数学では、長さと幅をリストする方法に関する厳密な規則はありません。ただし、測定の状況に応じて、いくつかの規則や標準が使用されます。

ジュディ裁判官の裁判をすることで人々はお金をもらっていますか?

オブジェクトまたはスペースの長さと幅は、オブジェクトの面積を決定するために使用されます。さらに、これらの測定値を使用して、オブジェクトの周囲またはエッジの周囲の距離を測定することもできます。 3 番目の測定値 (深さ) がある場合、その 3 つはオブジェクトの体積を決定するために使用されます。他の人が物体のサイズと形状を明確に把握できるように、測定値を明確にラベル付けすることが重要です。測定値の表現方法に厳密なルールはありませんが、従うべきガイドラインがいくつかあります。

長さと幅の関係 2 次元のオブジェクトを見る場合、どの辺または寸法が長さを指し、どの辺が幅を指すのかを判断するのが難しい場合があります。人が長方形を見ている場合、長さは最も長い辺を指す必要があります。この場合、長さは「長い」という単語と同一視できます。逆に、幅は短い辺を指し、長方形の幅を表すために使用されます。

長さと高さ オブジェクトの寸法に関しては、長さと高さという用語が同じ意味で使用される場合があります。どちらの用語も、形状の最長の辺を指します。違いは、オブジェクトまたは形状の向きにあります。形状が垂直方向の場合、その寸法は高さと幅としてリストされることがよくあります。水平方向の場合、寸法は長さと幅として表示されます。繰り返しますが、用語に関して厳密なルールはありません。人は、説明されているオブジェクトに関して最も意味のある 2 つの用語を使用する必要があります。

物体の標準測定 特定の状況またはシナリオでは、標準的な測定の説明が使用されます。たとえば、設計図や部屋のサイズを参照する場合、寸法は最初に幅、次に長さとしてリストされます。同様に、窓を測定するときは、まず幅が次に高さになります。逆に、キャンバス上の絵画の寸法を表す場合は、高さが最初に表示され、次に幅が表示されます。したがって、全体的な寸法に関する厳密なルールはありませんが、特定の物体には標準寸法が存在します。

測定値を 3 次元で表現する 同様の命名規則が 3 次元オブジェクトにも適用されます。ただし、3 次元では深さの要素が追加されます。 3 次元オブジェクトの測定値をリストする場合、正しい順序はオブジェクト カテゴリによって異なります。確信が持てない人は、他の人が測定値を簡単に解読できるようにラベルを明確にする必要があります。

結局のところ、測定値にラベルを付ける際には、明瞭さが考慮すべき最も重要な要素であることを覚えておく必要があります。測定値が他の人にとって理解しやすいものであること、または後で参照するときに覚えやすいものであることを確認することが重要です。多くの場合、これはデフォルトで最長の測定値または長さを最初に置くことを意味します。ただし、特定のオブジェクトの標準的なラベル付け規則を必ず調べる必要があります。これらのラベル付け規則を使用して、オブジェクトのサイズや体積を明確に把握する人もいます。